Stress in Spielen hat Hochkonjunktur. Als Antwort auf die immer zugänglicheren Mainstream-Spiele der großen Studios sind in den letzten Jahren vermehrt Spiele entwickelt worden, die sich vor allem an erfahrene Spieler:innen richten und große Herausforderungen bieten. Im Zuge dessen hat sich eine Kultur der expected frustration entwickelt, bei der das Scheitern und der Stress in Spielen einen wichtigen Aspekt der Spielerfahrung ausmacht. Zu den einflussreichsten Spielen, die die Erwartungshaltung auf eine möglichst stressvolle Spielerfahrung bedienen, gehört die Darks Souls-Reihe.1 Aber auch Mainstream-Spiele, die sich vorwiegend an Gelegenheitsspieler:innen richten, wie etwa die Mario Kart-Reihe, profitieren davon, wenn sie einen gewissen Nervenkitzel erzeugen und aufrecht erhalten.2 Ob man nun regelmäßig spielt oder nur gelegentlich, Stress in Spielen scheint also irgendwie notwendig zu sein. Doch warum eigentlich? Wann genau macht Stress Spaß und wann wird er zu Frust? Kurzum: Wie erleben wir Stress in Spielen?

Man kann Stress sowohl positiv als auch negativ empfinden

Der Begriff ‚Stress‘ leitet sich vom lateinischen strictus ab, was ’straff‘ bedeutet. Im Alltagsgebrauch meinen wir damit in diesem Sinne häufig einen gespannten oder belastenden Zustand, der immer dann eintritt, wenn die Anforderungen einer Situation unsere Selbsteinschätzung übersteigen. Mit Stress verbinden wir demnach in der Regel negative Gefühle, wie Ärger, Angst, Aggressivität oder Hilflosigkeit und ihre physischen Korrelate wie Herzklopfen, Magendrücken oder Schweißausbrüche.3

„Stress ist die Würze des Lebens“

Hans Hugo Bruno Selye4

Im wissenschaftlichen Kontext wird Stress je nach Disziplin und theoretischem Ansatz unterschiedlich definiert. Einer der ersten Stressforscher in den 30er und 40er Jahren war der Mediziner und Biochemiker Hans Selye. In seiner Forschung erkannte er, dass Stress sowohl als positiv (Eustress) als auch negativ (Distress) empfunden werden kann.5 Dabei machte Selye einen Unterschied zwischen den äußeren Reizen, den Stressoren, und unseren Reaktionen darauf, an denen sich der Stress erkennen lässt.

Die Stressforschung der letzten Jahrzehnte fügte noch die Stressverstärker als dritte Ebene des Stressgeschehens hinzu. Stressverstärker umfassen unsere persönlichen Motive, Einstellungen sowie Bewertungen, die zwischen den äußeren Stressoren und den Stressreaktionen vermitteln und den Ausschlag geben, ob und wie ausgeprägt eine Stressreaktion auftritt. Aus dieser Perspektive entscheidet erst die subjektive Interpretation des Reizes, ob er als Stress auslösend empfunden wird. Stress kann somit nicht objektiv definiert werden, sondern die Art und Weise, wie jemand die Umwelt wahrnimmt und die jeweilige Situation bewertet, ist entscheidend.6

Der Zusammenhang zwischen Stress und Flow-Erleben

„Stress ist demnach per se nichts Negatives“, resümiert die Psychologin Corinna Peifer7, „sondern zunächst eine typische Reaktion auf Umweltanforderungen, die uns dabei hilft, diesen Anforderungen erfolgreich gerecht zu werden.“ Bei ihrer Untersuchung stellt sie fest, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stress und einem Zustand, den wir alle aus unserer Alltagserfahrung kennen und allgemein als positiv empfinden: Dem Flow-Erleben.8

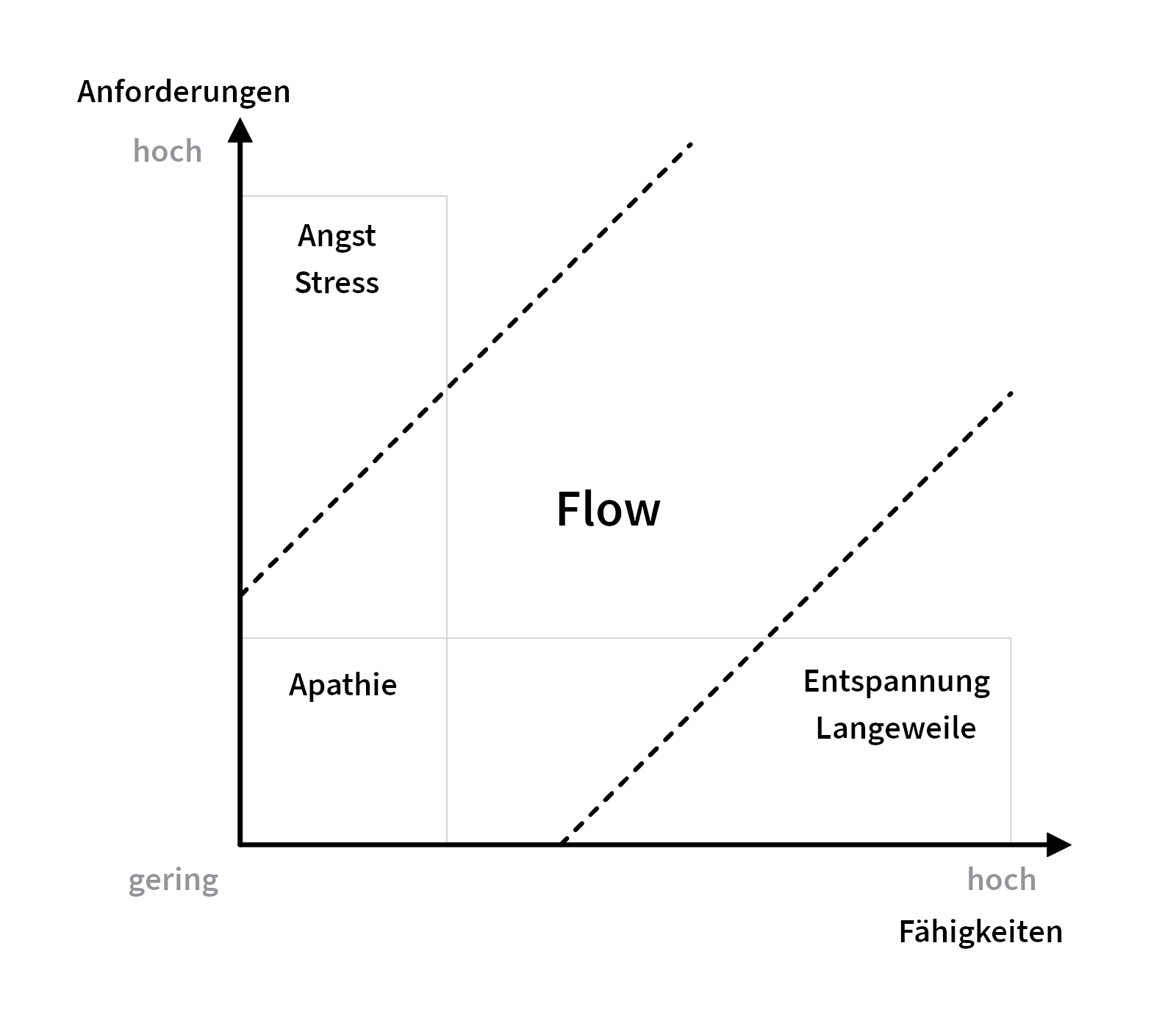

Flow-Erleben bezeichnet den Zustand, in dem wir völlig in einer Tätigkeit aufgehen. Dabei nehmen wir uns selbst kaum wahr. Unsere ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf unsere Aufgabe, die als fließende Abfolge von Handlungen erlebt wird. Wir haben das unbewusste Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Umgangssprachlich sind wir dann ‚im Fluss‘ und die Zeit vergeht ‚wie im Flug‘.9 Doch um diesen Zustand überhaupt zu erreichen, müssen wir einem gewissen Maß an Stress ausgesetzt sein. Die Anforderungen müssen also hoch sein, dürfen aber unsere Fähigkeiten nicht überschreiten. Beides sollte sich möglichst auf hohem Niveau befinden.10 Dies zeigt Peifer anhand von Messwerten des Hormons Cortisol, die für ihre Studie bei Testpersonen überprüft wurden.11 Die Schlussfolgerung: „Damit kann Flow auch als eine moderate und positive Form von Stress bezeichnet werden“.12

Stress in Spielen: Für fließendes Gameplay notwendig

Bezieht man den Zusammenhang zwischen Flow-Erleben und Stress auf das digitale Spiel, so lässt sich sagen, dass stressige Spiele Spaß machen – solange wir sie gerade noch beherrschen können. Sind die Anforderungen des Spiels jedoch zu hoch, empfinden wir Stress in seiner negativen Form. Sind sie dagegen zu gering, fühlen wir uns irgendwann gelangweilt. Damit sich Flow überhaupt erst einstellen kann, müssen sich sowohl die Anforderung durch das Spiel als auch unsere Fähigkeiten auf einem relativ hohen Niveau befinden. Für ein fließendes Gameplay muss also eine moderate Form von Stress gegeben sein.

Dies war im Kern auch das Ergebnis einer psychophysiologischen Studie, die das Flow-Erleben anhand von drei speziell entwickelten Level-Modifikatoren des First-Person-Shooters Half-Life 2 untersucht hat. Als Testpersonen wurden ausschließlich erfahrene (männliche) Spieler beobachtet. Gemessen wurde die Erregung während des Spielens an den Reaktionen der Gesichtsmuskel und der Hautaktivität.14 Dadurch konnte der Versuch bestätigen, dass ein hohes Niveau von Fähigkeiten und Herausforderungen zu hoher Anspannung und positiver Erregung führen – kurzum: zu positivem Stress.15

Positiver Stress trotz bedrohlicher Spielsituationen

Herausforderndes Gameplay ist also eine positive Form von Stress, die Freude erzeugt. Auch der Ethnologe und Medienanthropologe Christoph Bareither stellt fest, dass das Spielen von zumindest aktionsorientierten Spielen eine “eigentümliche Mischung aus Stress und Spaß” ausmacht.16 „Die meisten Actionspiele sind so konzipiert, dass schlussendlich die Erfolge überwiegen und der Stress dadurch zur lustvollen Herausforderung wird.“17 Bareither ergänzt die bisherige Ausführung jedoch um einen weiteren wichtigen Punkt: In den meisten Spielen sind wir mit unserem Avatar einer bestimmten Bedrohungssituation ausgesetzt. Stress in Spielen entsteht also oft während bedrohlicher Situationen und ist für Bareither deshalb eine Form der Gewalt durch Spiele, eine „ludisch-virtuelle Gewalt“.18

Stressige Spiele machen Spaß – solange wir sie gerade noch beherrschen können.

Doch wieso empfinden wir es als positiv, wenn wir der Gewalt durch das Spiel ausgesetzt sind? Dies hängt mit dem ständigen Wechselspiel aus Nähe und Distanz zusammen, das während des Spielens unsere Wahrnehmung bestimmt – und zwar nicht nur in Bezug auf das Spielgeschehen selbst, sondern auch auf unseren Spielkörper. Zwischen uns als Spieler:innen und unserem Avatarkörper besteht eine verkörperlichte Beziehung, eine embodiment relation, „in der die klaren Grenzen zwischen faktisch-körperlicher und virtuell-körperlicher Erfahrung im Spielprozess verschwimmen“.19

Beim Spielprozess handelt es sich daher, so Bareither20, um ein „permanente[s] Changieren zwischen Sich-Einlassen auf die und Sich-Distanzieren von der embodiment relation zum Avatar“. Dadurch, dass wir in bestimmten Momenten unseren Avatar als reinen Spielkörper wahrnehmen, uns also von ihm distanzieren, können wir die Bedrohungssituation im Spiel als positiv empfinden – wir blicken dann ‚aus sicherer Entfernung‘ auf das Spielgeschehen. Dagegen nimmt die Intensität unseres Stressempfindens in Folge ludisch-virtueller Gewalt zu, je stärker wir uns mit unserem Avatar verbunden fühlen – wir also mit und durch unseren Spielkörper die Bedrohung am eigenen Leibe spüren.21

Durch Stress in Spielen die eigene Leiblichkeit spüren

Diese ‚Innenperspektive‘, also eine aus der ersten Person wahrgenommene Empfindung, lässt sich daher auch als Leib oder Leiblichkeit bezeichnen – im Unterschied zum Körper oder zur Körperlichkeit, die der ‚Außenperspektive‘ unterliegt und daher die sichtbaren körperlichen Reaktionen und Eigenschaften aufweist, die den Naturwissenschaften auch als messbare Objekte dienen.22 So lässt sich Stress „in biologischer Perspektive als eine physiologische Reaktion auf Situationen ansehen; doch in subjektiver Perspektive stellen sich Gefühle zumeist ganz anders dar als aus dem externen Blickwinkel der Wissenschaften“.23

Zwar bleibt der Leib für gewöhnlich im Hintergrund. Doch in Situationen, die mit stärkeren Empfindungen verknüpft sind, wie etwa Anspannung oder Stress, können wir unsere Leiblichkeit spüren und erleben.24 „Leiblichkeit [ist] etwas, was einem widerfährt, was man an sich selbst spürt und wovon man betroffen ist; hier zeigt sich der Leib als affizierbarer oder pathischer Leib.“25

Auch Bareither26 beobachtet die körperlichen Reaktionen auf Stress bei Spieler:innen, wie „Schweißperlen, verkrampfte Finger, Herzrasen und eine als Adrenalinausstoß gedeutete Erregung“. Doch schließt er von der Außenperspektive auf die Innenperspektive, indem er schlussfolgert, dass die Widerfahrnis von ludisch-virtueller Gewalt oft einhergeht mit einer klar wahrnehmbaren Affizierung unserer Körper27 – also dem Spüren von Leiblichkeit.

Blicken wir auf unsere Leiblichkeit, können wir begriffliche Zusammenhänge artikulieren, die unser Verständnis von Stress in Spielen erweitern.

Stress zeigt sich eben nicht nur in messbaren physiologischen Reaktionen wie erhöhter Cortisol-Ausschüttung. Um ein umfassendes Bild für die Beschreibung von Stress in Spielen zu erhalten, müssen wir also nicht nur die Außen-, sondern auch die Innenperspektive einnehmen. Blicken wir also ebenfalls auf unsere Leiblichkeit – also auf die Art und Weise, wie wir Stress subjektiv empfinden – können wir begriffliche Zusammenhänge artikulieren, die unser Verständnis von Stress in Spielen erweitern.

Zwei Arten von Atmosphären, die uns leiblich affizieren

Ganz intensiv mit unseren leiblichen Empfindungen und dem subjektiven Erleben auseinandergesetzt hat sich der Philosoph Hermann Schmitz.28 Wie erleben wir Gefühle, wie Stress, wenn wir leiblich von ihnen ergriffen werden? Für Schmitz haben Gefühle einen räumlichen Charakter, aber ohne eindeutige Grenzen. Er beschreibt sie auch als „unbestimmt weit ergossene Atmosphären“ und vergleicht sie mit dem Wetter, in die wir spürbar leiblich eingebettet sind.29 Wie auch das Wetter, das wir alle wahrnehmen und spüren, beschränken sich Gefühlsphänomene demnach nicht unbedingt auf ein Individuum. Schmitz unterscheidet daher explizit zwischen überpersönlichen Atmosphären und den Atmosphären personengebundener Gefühle.30

Überpersönliche Atmosphären sind dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen sie primär nicht als ihre eigenen Zustände erfahren – sie geraten vielmehr zusätzlich und nachträglich in sie hinein.31 Wir nehmen also eine Stimmung wahr, die sich zwar von unserer eigenen Stimmung unterscheidet, uns aber in einer bestimmten Weise anmutet. Ein solches Erleben von Gefühlen lässt sich daher auch als Ingression beschreiben.32

In bestimmten Situationen kann unsere eigene Stimmung aber von der Atmosphäre, in die wir hineingeraten, erheblich abweichen. Unser eigenes Gefühl unterscheidet sich dann so stark von dem ‚äußeren Gefühl‘, dass eine deutliche Diskrepanz zwischen diesen beiden Stimmungen entsteht.33 Wir nehmen dann zwar eine andere Atmosphäre wahr, das an uns gebundene Gefühl überlagert aber schließlich die äußere Stimmung und kann sich durch den Kontrast dazu noch verschärfen.34

Zwischen Lust und Unlust: Wie wir Stress in Spielen erleben

Für die Übertragung der Gefühlstheorie von Schmitz auf das digitale Spiel ist eine Beobachtung von besonderer Bedeutung: Selbst Handlungen oder Bewegungen können wir als leibliche Regungen empfinden, „sofern diese […] unmittelbar gespürt und nicht bloß durch Sehen oder Berühren als körperliche Vorgänge wahrgenommene werden.“35 Bezogen auf das digitale Spiel heißt das also: Handlungen, die wir im Spiel ausüben und über die embodiment relation zu unserem Spielkörper als unsere eigenen Handlungen empfinden, wirken sich durch ein affektives Betroffensein36 auf unsere Leiblichkeit aus.

Was bedeutet das nun für unsere Empfindung von Stress im Spiel? Für „die medial vermittelte Widerfahrnis von Computerspielgewalt beziehungsweise die durch sie mobilisierten emotionalen Erfahrungen“, stellt Bareither37 fest, dass diese „zugleich geliebt und gehasst werden, beziehungsweise geliebt werden, weil sie gehasst werden“. Bareither beobachtet hier einen Grundzug, wenn es um unsere Gefühle beim Erleben digitaler Spiele geht: Das ständige Changieren unserer Wahrnehmung zwischen Nähe und Distanz zum Spielgeschehen und unserem Avatar empfinden wir ebenfalls als ein Wechselspiel von Spaß und Frust, oder – mit den Worten von Schmitz38 – von Lust und Unlust.

„Lust und Unlust“, schreibt Schmitz39 „sind Modifikationen des affektiven Betroffenseins von Gefühlen oder leiblichen Regungen“. Stress in seiner positiven wie negativen Form affiziert uns nach diesem Verständnis also vermittels eines durch Lust oder Unlust modifizierten affektiven Betroffenseins. Doch psychophysiologisch betrachtet gibt es keine scharfe Trennung zwischen einem positiven und einem negativen Stressempfinden. Wir empfinden Stress eher auf einem Kontinuum von gemäßigt bis intensiv.40 Während des Spielens kann unser Stresslevel in die ein oder andere Richtung pendeln. Als lustvoll erleben wir eine stressige Spielsituation vor allem, solange sich unser Empfinden innerhalb eines moderaten Rahmens auf diesem Kontinuum bewegt – wir uns also im Flow befinden.

Bareither41 beschreibt diesen moderaten Rahmen des Stress-Kontinuums auch als Spannung, die sich im Spielverlauf steigern kann bis zu bestimmten Schreckmomenten. Solange wir unserem Spielkörper sehr nahe sind und die Bedrohung durch das Spiel nur erahnen, oder mit ihr zumindest nicht unmittelbar konfrontiert sind, sind wir zu unserem eigenen Schutz besonders auf der Hut. Unser Stresslevel kann in dieser Phase allmählig ansteigen und schlussendlich bei akuter Bedrohung ausschlagen. Gleichzeitig kann es zu Momenten kommen, in denen sich die embodiment relation zu unserem Avatar lockert. Dies passiert zum Beispiel, wenn wir einen kurzen Augenblick innehalten und ‚durchatmen‘ können. Nach Bareither sind es vor allem solche Momente, in denen wir dann trotz eines anhaltend hohen Stresslevels die Gewalt durch das Spiel als lustvoll empfinden.

Durch die Diskrepanz zwischen dem lustvollen Stress-Empfinden und der gewaltsamen Situation im Spiel ergibt sich eine Steigerung der Spiellust.

Auf der einen Seite besteht also eine angespannte Atmosphäre, in die man langsam hineingerät und die sich steigern kann – eine Ingression. Auf der anderen Seite können plötzliche und extreme Situationen im Spiel – durch ludisch-virtuelle Gewalt – das eigene Empfinden, die Freude und Lust am Spiel bei konzentrierter Anspannung, nicht beeinflussen, sofern man im Flow bleibt – selbst wenn wir eine Distanz zu unserem Spielkörper aufbauen. Durch diese Diskrepanz zwischen unserem durch Lust modifizierten Stress-Empfinden und der gewaltsamen Situation im Spiel ergibt sich dann sogar eine Steigerung der Spiellust. Erst, wenn die Herausforderung durch das Spiel zu hoch ist und das Flow-Erleben dadurch abbricht, kann der Stress uns überwältigen. Unsere Leiblichkeit ist dann durch Unlust modifiziert affektiv betroffen und wir empfinden Stress in seiner negativen Ausprägung.

Stress-Erleben aus subjektiver Perspektive in Monster Hunter Rise

Was diese theoretischen Ausführungen zu Stress in Spielen konkret im Spielprozess bedeuten, möchte ich am Beispiel meiner Spielerfahrung von Monster Hunter Rise beschreiben – das sich aus meiner Sicht besonders gut dafür eignet, Stress-Empfinden aus subjektiver Perspektive nachzuvollziehen. Denn die Monster Hunter-Reihe ist neben der Dark Souls-Reihe ebenfalls für ihre Schwierigkeit und stressvolle Spielerfahrung bekannt.42

Im Mittelpunkt steht ein einfacher wie fesselnder Gameplay-Loop: Es geht darum, große und gefährliche Monster zu jagen und aus deren Körperteilen Ausrüstung zu schmieden, um noch stärkere Monster zu jagen. Die Jagd auf die Monster zeichnet sich durch ein aktionsorientiertes Design aus, das zwischen intensiven Kampf- und kurzen Erholungsphasen wechselt. Dadurch begünstigt es ein positives Stress-Empfinden und Flow-Erleben. Voraussetzung hierfür ist zudem eine entsprechende Beherrschung der Kontrollmechanismen, die sich je nach gewählter Waffenart erheblich voneinander unterscheiden können. Probleme beim Umgang mit der Waffe und den auszuführenden Aktionen sowie eine zunehmende Bedrohungslage durch die Monster können wiederum negativen Stress auslösen.

Ein bemerkenswertes Stress-Erleben hatte ich etwa zu Beginn des letzten Drittels des Spiels – bei meiner Begegnung mit und späteren Jagd auf einen Rajang. Dabei handelt es sich um ein gorillaähnliches Monster mit großen Hörnern auf der Stirn vom Typ „Reißzahn-Bestie“. In dem im Spiel integrierten Monster-Verzeichnis wird der Rajang beschrieben als ein „extrem aggressives Monster, das selten gesichtet und noch seltener überlebt wird“. Doch tatsächlich sichtet man dieses Monster relativ häufig. Bei diversen Aufträgen stößt man immer wieder auf einen schlafenden Rajang. Zu diesem Zeitpunkt im Spiel weiß man aber noch nichts Genaueres über ihn. Denn für den bis dahin erreichten JR („Jägerrang“) ist der Auftrag für eine Rajang-Jagd noch nicht verfügbar. Daraus wiederum lässt sich schließen, dass dieses Monster zu gefährlich ist, um es mit der aktuellen Ausrüstung erlegen zu können.

Gemäßigter Stress bei erahnter Bedrohung

Von dieser unbekannten Bestie geht also eine Bedrohung aus, die zwar noch nicht akut ist, aber sich schon erahnen lässt – und die ich gerade deswegen am eigenen Leibe spüre: Sobald ich das Gebiet betrete, in dem der Rajang schlafend liegt, gerate ich in eine unheilsame Atmosphäre, die meine eigene Stimmung ummantelt. Über die verkörperlichte Beziehung zu meinem Avatar spüre ich unmittelbar die Präsenz der gehörnten Bestie, die das Zentrum dieser Atmosphäre markiert, so als stünde ich selbst vor ihr. Ich sehe mich plötzlich einem ’schlummernden Riesen‘ gegenüber, den man besser nicht wecken sollte. Es baut sich eine gewisse Spannung auf. Furcht und Unheil ‚liegen in der Luft‘.

Die bedrohliche Stimmung, die mich über die Verbindung zu meinem Spielkörper durch meine Leiblichkeit anmutet, lässt mich sofort innehalten – ich bin auf der Hut. Jeden Schritt, den ich in dieser Situation mit meinem Avatar mache, erlebe ich als eigene Bewegung. In diesem Modus der Anspannung konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Handlung, nicht entdeckt zu werden. Die Spannung steigt allmählich. Ein leichtes Flow-Erleben stellt sich ein und ich bin einer gemäßigten Form von Stress ausgesetzt.

Je näher ich dem Rajang komme und dennoch nichts geschieht, desto mehr empfinde ich diese bedrohliche Situation als lustvoll. Für einen Moment wird mir die Künstlichkeit der Spielsituation klar: Ich vermute, dass der Rajang nur wach wird, wenn ich ihn attackiere – es also einen Auslöser innerhalb des Spielsystems geben muss. Mit dem Bewusstsein, dass meinem Spielkörper wahrscheinlich nichts geschehen wird, kommt auch die Gewissheit, dass mein eigener Körper keiner echten Gefahr ausgesetzt ist. Ich genieße es regelrecht, mich in der Nähe der schlafenden Bestie zu bewegen.

Intensiver Stress bei akuter Bedrohung

Diese und weitere Begegnungen mit einem schlafenden Rajang nähren meine Erwartungshaltung gegenüber der bevorstehenden Jagd auf ihn. Als es dann soweit ist und ich der Bestie – nun vollkommen wach und sehr aggressiv – gegenüberstehe, lässt die aufgebaute Spannung meinen Stresslevel ausschlagen. Ich befinde mich jetzt in einer Situation akuter Bedrohung durch die ludisch-virtuelle Gewalt, die von dem Rajang ausgeht. Sein ruckartiges und aggressives Angriffsmuster irritiert mich zunächst. Mir gelingt es nicht, meine Aktionen auf seine Angriffe abzustimmen. Immer wieder verletzt das Monster meinen Spielkörper und schleudert ihn zurück. Meine Wahrnehmung pendelt währenddessen zwischen einer starken Nähe und Distanz zu meinem Avatar.

Denn zum einen spüre ich die ludisch-virtuelle Gewalt am eigenen Leibe, affiziert durch das intensive und zunehmend durch Unlust modifizierte Stress-Empfinden aufgrund der Bedrohung. Und zum anderen reißt mich mein gegenwärtiges Unvermögen, die Angriffe des Rajang abzuwehren, immer wieder aus dem Spiel. Ich verliere die Verbindung zu meinem Spielkörper und werde auf die Fehlerhaftigkeit meiner Steuerungseingaben am Controller aufmerksam – es kann sich kein Flow-Erleben einstellen. Bevor aber das negative Stress-Empfinden meine Leiblichkeit ganz erfassen kann, verlässt der Rajang das gegenwärtige Gebiet. Ich nutze den Moment, die gerade erlebte Auseinandersetzung mit dem Monster zu reflektieren und bin erleichtert, sie überstanden zu haben. Die Atmosphäre der akuten Bedrohung nimmt ab, der Stress-Level sinkt. In gleicher Weise regt sich in mir die Freude am Spiel. Ich schärfe also meine Waffe und nehme die Verfolgung auf.

Als ich den Rajang erneut stelle, bin ich besser auf sein Verhalten eingestellt. Mir gelingt es, ihm in einer Folge von Aktionen Schaden zuzufügen. Jetzt habe ich den Kampf zumindest größtenteils unter Kontrolle. Als der Rajang stärker verwundet ist, wird sein Verhalten wilder, wodurch er mein Kampf- und Bewegungsgeschick intensiv auf die Probe stellt. Doch nun bin ich eins mit meinem Spielkörper und mir gelingt eine fließende Abfolge von Manövern. Meine Stimmung, jetzt bereits durch Lust modifiziert, erfährt trotz einer Intensivierung der Bedrohungslage eine Steigerung – der Stress im Spiel bereitet mir zunehmend großen Spaß.

Stress in Spielen bestimmt ganz grundlegend unseren Spielspaß

Wie erleben wir Stress in Spielen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich versucht, einen Untersuchungsbereich aus der Stressforschung – den Zusammenhang zwischen Stress und Flow-Erleben – mit philosophischen Konzepten von Leiblichkeit, Gefühlen und Atmosphären zusammenzudenken. Im Ergebnis liefert dieser Versuch einen Theorie-Rahmen, um die Wirkungsweise von Stress in Spielen aus subjektiver Perspektive nachvollziehbarer zu machen. Dabei ist deutlich geworden, dass Stress während bedrohlicher Situationen für unseren Spielkörper entsteht.43 Dies empfinden wir jedoch nicht per se als negativ. Im Gegenteil: Wenn wir im Umgang mit der Bedrohung, bedingt durch gutes Gamedesign und abhängig von unseren Fertigkeiten als Spieler:innen, in ein Flow-Erleben gelangen, begleitet uns Stress als eine positive Empfindung – und zeichnet damit ganz grundlegend unsere Freude am Spiel aus.

Fußnoten:

- Bei Dark Souls handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in welchem man sich mit seinem Avatar durch eine düstere, labyrinthische Welt bewegt und dabei gefährliche Gegner und Fallen überwinden muss. Dark Souls war so erfolgreich, dass sich für Spiele mit einem vergleichbar herausfordernden Gamedesign die Bezeichnung Souls-Like etabliert hat.

- Im Rahmen einer Untersuchung zu Stress in Spielen, durchgeführt von der amerikanischen Glücksspiel-Plattform Bonusfinder, wurde die Herzfrequenzrate der Teilnehmer:innen während des Spielens diverser Spiele gemessen. Dabei erzeugte Mario Kart 8 (im Text nur als „Mario Kart“ bezeichnet, wobei davon auszugehen ist, dass der aktuellste Serienteil gespielt wurde) den durchschnittlich höchsten Wert, während Dark Souls III den höchsten Spitzenwert erreichte. Einschränkend muss aber erwähnt werden, dass diese Untersuchung weder ersichtlich in einem wissenschaftlichen Kontext stattfand, noch dass dabei unterschiedliche Erfahrungsgrade der Versuchspersonen berücksichtigt wurden – es haben lediglich „aktive“ Spieler:innen teilgenommen.

- vgl. Plaumann e.t al. 2006, 3 ff.

- zit. n. Busse et. al. 2006, 66

- vgl. Busse et. al. 2006, 64 f.

- vgl. Plaumann e.t al. 2006, 4 f.

- Peifer 2017, 28

- So konnten bereits mehrere Studien zur Physiologie von Flow-Erleben mit Stress verbundene Messwerte in Flow-Momenten nachweisen (vgl. ebd., 22).

- vgl. Csikszentmihalyi 1985, 58 ff.

- vgl. Peifer 2017, 21; Csikszentmihalyi 1985, 74 ff.

- vgl. Peifer 2017, 24 ff.

- ebd., 27

- vgl. Nacke/Lindley 2009, 4

- Zudem wurde das Spielerleben nachträglich mittels Fragebögen erfasst (vgl. ebd., 5 ff.).

- vgl. ebd. 11; Es konnte jedoch keine Spielsituation nachgewiesen werden, die zu negativer Erregung in Form von starkem Stress geführt hätte. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass das zu spielende Level auch auf ein entsprechendes Flow-Erleben hin entwickelt wurde und die Anforderungen durch das Spiel die Fähigkeiten der Testpersonen schlicht in keinem Fall deutlich überschritten (vgl. ebd., 15).

- Bareither 2007, 148; Grundlage von Bareithers Analyse sind die Emotionsartikulationen – die „kommunikativen Emotionspraktiken zur Artikulation von Stress und Bedrohung” (ebd., 150) – von Spieler:innen in Let’s Plays, einem Format auf Video-Netzwerken wie YouTube, bei dem die Spieler:innen selbst im Bild zu sehen sind, während gleichzeitig das Spiel läuft (vgl. ebd., f.).

- ebd., 50

- ebd., 147

- ebd., 105; zur embodiment relation vgl. ebd., 109

- ebd., 151

- „Dieses Changieren prägt auch die Erfahrung von Stress und Bedrohung bei der Widerfahrnis von Computerspielgewalt. Einerseits fühlen und üben sich Spieler in ihren Avatarkörper ein und erst dadurch können sie dessen Bedrohung als ihre eigene empfinden. Zugleich bleibt aber immer auch eine gewisse Distanz zu diesem Körper gewahrt, die es erlaubt, den virtuell-körperlichen Stress als angenehm zu empfinden und – wie Pac Man – noch im Davonrennen über die Bedrohung zu lachen” (ebd.).

- vgl. Blume, Anna/Demmerling, Christoph 2007, 120; vgl. Fuchs, Thomas 2013, 85

- Blume, Anna/Demmerling, Christoph 2007, 113

- vgl. Fuchs, Thomas 2013, 84

- ebd.; Zum Körper wird der Leib daher vor allem in den Störungen des gewohnten Lebensvollzugs: „Mein Körper, das ist mein Leib als widerständiger; mein Leib als ungeschicktes Instrument“ (vgl. ebd., 86)

- Bareither 2007, 158

- vgl. ebd., 157 f.; zu Bareithers Verständnis von Affizierung vgl. auch ebd., 24 ff.

- Dafür hat Schmitz seinen Ansatz der Neuen Phänomenologie entwickelt, mit dem er sich von den phänomenologischen Studien Heideggers, Merleau-Pontys und anderer abgrenzt (vgl. ebd., 115).

- Schmitz 1969,185

- vgl. ebd., 105 f.

- vgl. ebd., 106

- vgl. Böhme 2001, 46 f.

- vgl. ebd. 47 ff.; Der Philosoph Gernot Böhme (vgl. ebd.) spricht in diesem Zusammenhang auch von „objektiven Gefühlen“, die von dem zu unterscheiden sind, was man selbst empfindet.

- Ihre ortlose Ergossenheit hindert Gefühle also nicht daran, an gewissen Stellen besonders aufdringlich offenbar zu werden (vgl. Schmitz 1965,52) „Wenn wir von Gefühlen betroffen sind, dann ergreifen sie uns, wir nehmen sie nicht einfach nüchtern zur Kenntnis, sondern es geschieht etwas mit uns“ (Blume, Anna/Demmerling, Christoph 2007, 124).

- Schmitz 1965, 44 f.

- vgl. Böhme 2001, 73; vgl. Schmitz 1969, 91 ff.; Im affektiven Betroffensein wird unser eigenes Dasein spürbar dadurch, „daß man getroffen wird, daß man der Welt ausgesetzt ist und mit dem Wahrgenommenen mitschwingt“ (Böhme 2001, 83). „Ein affektives Betroffensein von mir ist hiernach eine Tatsache, daß mir etwas nahegeht“ (Schmitz 1969, 93).

- Bareither 2007, 155 f.

- vgl. Schmitz 1969, 183

- ebd.

- vgl. Peifer 2017, 18; 27; 32

- vgl. Bareither 2007, 152 ff.

- In Japan schon lange Kult, hat die Reihe seit der Veröffentlichung des für Serieneinsteiger:innen zugänglicheren Teils Monster Hunter World nun auch im Westen deutlich mehr Spieler:innen erreichen können. Die aktuellste Veröffentlichung auf der Nintendo Switch, Monster Hunter Rise, schließt an diesen Erfolg an.

- Doch was ist mit Spielen, die zumindest auf den ersten Blick keine bedrohlichen Elemente beinhalten? Und wie steht es um unser Stress-Erleben, wenn wir keinen offensichtlichen Spielkörper haben? Sicher ist, dass dieser Theorie-Rahmen nur in eine Richtung weist und sich in Zukunft noch weiter ausloten lässt.

Literatur:

- Bareither, Christoph (2017): Gewalt im Computerspiel. Facetten eines Vergnügens. transcript

- Blume, Anna/Demmerling, Christoph (2007): Gefühle als Atmosphären? Zur Gefühlstheorie von Hermann Schmitz. In: Landweer, Hilge (Hg.): Gefühle – Struktur und Funktion. Deutsche Zeitschrift für Philosophie / Sonderbände, 14

- Böhme, Gernot (2001): Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Wilhelm Fink Verlag

- Busse, A., Plaumann, M., & Walter, U. (n.d.). Stresstheoretische Modelle. In: Kaufmännische Krankenkasse (Hg.): Weißbuch Prävention 2005/2006. Stress? Ursachen, Erklärungsmodelle und präventive Ansätze. Springer, 63–77

- Csikzentmihalyi, Mihaly (1985): Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. Elfte Auflage 2010. Klett-Cotta

- Nacke, L. E., & Lindley, C. A. (2009). Affective ludology, flow and immersion in a firstperson shooter: Measurement of player experience. In: Loading…: The Journal of the Canadian Game Studies Association. Vol 3, No 5

- Peifer, Corinna (2017): Zum Zusammenhang zwischen Flow-Erleben und Stress im Kontext von Leistung und Wohlbefinden. In: Brohm-Badry, Michaela/Ders./Greve, Julian M. (Hg.): Positiv-Psychologische Forschung im deutschsprachigen raum – State of the Art. Pabst Science Publishers, S. 18-36

- Plaumann, M., Busse, A., & Walter, U. (n.d.) (2006): Grundlagen zu Stress. In: Kaufmännische Krankenkasse (Hg.): Weißbuch Prävention 2005/2006. Stress? Ursachen, Erklärungsmodelle und präventive Ansätze. Springer, S. 3–12

- Schmitz, Hermann (1965): Der Leib. System der Philosophie II, Teil 1. H. Bouvier u. Co. Verlag

- Schmitz, Hermann (1969): Der Gefühlsraum. System der Philosophie III, Teil 2. H. Bouvier u. Co. Verlag

Ludografie:

- Dark Souls (2011 From Software/Bandai Namco)

- Dark Souls III (2016 From Software/Bandai Namco)

- Half-Life 2 (2004 Valve Corporation/Vivendi Universal)

- Mario Kart (1992 Nintendo)

- Mario Kart 8 (2014 Nintendo)

- Monster Hunter (2004 Capcom)

- Monster Hunter Rise (2021 Capcom)

- Monster Hunter World (2018 Capcom)

3 Kommentare zu „Stress in Spielen: Spaß oder Frust?“