Oberflächlich betrachtet, handelt es sich bei der Splatoon-Reihe von Nintendo um bunte und comichafte Third-Person-Shooter mit starkem Fokus auf Multiplayer-Kämpfe und einiger innovativer Gameplay-Mechaniken. Als Inklinge und Oktolinge, humanoide jugendliche Tintenfische, treten die Spieler:innen in Vierer-Teams gegeneinander an und beschießen sich mit Waffen unterschiedlicher Bauweise. Statt aber gefährliche Geschosse abzufeuern, verspritzen sie farbige Tinte, mit der sie möglichst viel Fläche der Kampfarena einfärben müssen. Doch die Splatoon-Spiele bieten nicht nur eine für das Shooter-Genre einzigartige Gameplay-Formel. Sie liefern auch die Erzählung über eine postapokalyptische Welt, die keine Menschen mehr kennt und dennoch mit den Folgen des menschlichen Einflusses leben muss.

Splatoon ist, mit den Worten der Wissenschaftshistorikerin, Biologin und Geschlechterforscherin Donna Haraway, „ein Modellsystem für […] artenübergreifendes Multiplayer-Denken und -Tun, das an einem besonders empfindlichen Ort angesiedelt ist“.1 In ihrem Buch Unruhig bleiben – Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän entwirft Haraway eine Neuinterpretation unserer gegenwärtige Epoche der Erdgeschichte, um anthropozentrische Diskurse und Praktiken in Frage zu stellen. Sie plädiert dabei für alternative Erzählungen über die Einbettung des Menschen in seine Umwelt und seine Verbindungen mit anderen Spezies.

Die Splatoon-Spiele lassen sich auf vielfältige Weise in Haraways Projekt einordnen. Indem sie ein alternatives Modell der Beziehung zwischen Menschen und Tintenfischen etablieren, bringen sie unsere Vorstellung dieser Beziehung durcheinander. „Ansätze, die auf artenübergreifendes Mit-Werden eingestimmt sind“, formuliert es Haraway, „unterstützen uns [..] dabei, auf dieser Erde unruhig zu bleiben“.2 Mit ihren involvierenden und erzählerischen Qualitäten bergen digitale Spiele das Potential, die Sensibilität für nichtmenschliche Lebewesen zu steigern und ein Bewusstsein zu schaffen für Umweltfolgen und das große Artensterben. Der folgende Artikel stellt den Versuch da, genau dieses Potential für die Splatoon-Reihe unter anderem mit Haraways Begrifflichkeiten zu heben.

Die Darstellung von Tintenfischen in digitalen Spielen und ihre Ursprünge

Tintenfische und andere Weichtiere treten in digitalen Spielen in der Regel als Gegner auf.3 Sie erscheinen zum einen als kleine, eher harmlose Widersacher, wie z. B. die Bloopers aus den Mario-Spielen von Nintendo. Häufig stellen sie aber auch größere Gegner oder mächtige Endgegner dar, wie Ultros aus der Final Fantasy-Reihe. Mit ihren sich windenden und streckenden Gliedmaßen dienen sie dann als eine Metapher für ungezügelte Macht, Gier, unzivilisierte Andersartigkeit und als Bedrohung für alles Gute und Menschliche.

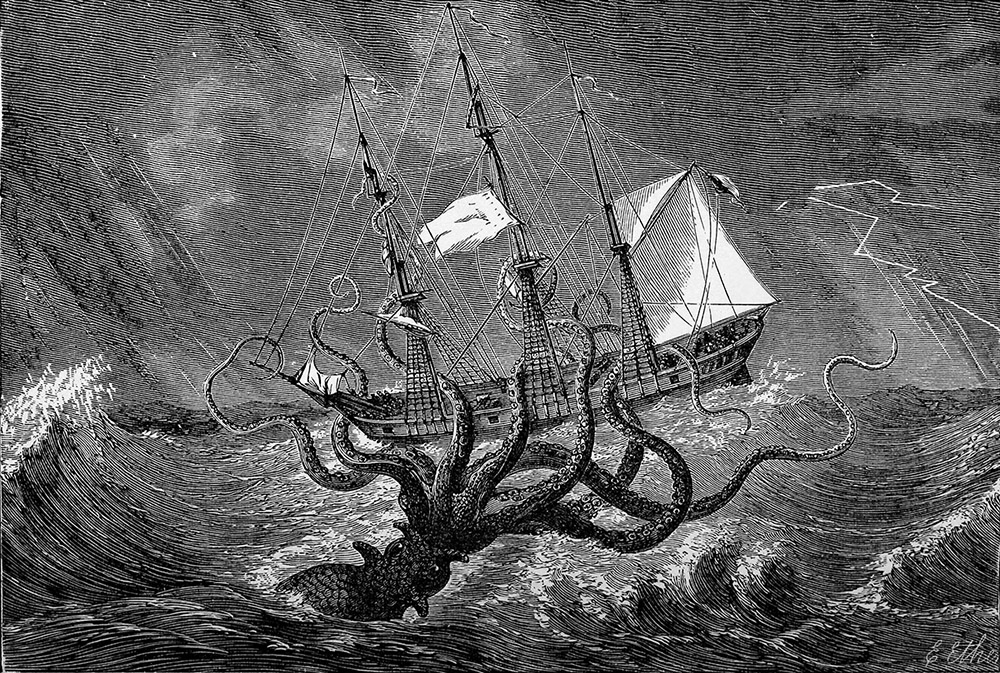

Die Ursprünge dieser Metapher liegen in vorwissenschaftlichen Studien und Berichten über Meeresungeheuer seit Beginn der neuzeitlichen Seefahrt in Europa und Amerika. Bis zum 18. Jahrhundert gingen Wissenschaft und Mythos hier ineinander über. Die anfangs noch unterschiedlich beschriebenen Seemonster nahmen mit der Zeit die Gestalt eines riesigen Tintenfisches an, der mit seinen Fangarmen ganze Schiffe auf den Meeresgrund ziehen konnte – ein Umstand, der auf sich häufende Sichtungen von Riesenkalmaren zurückzuführen ist.4

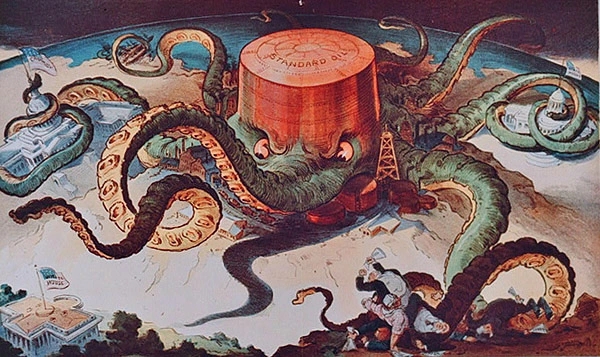

Kunst und Literatur verbreiteten die Darstellung des großen Kraken. So beschreibt etwa der französische Schriftsteller Jules Verne in seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer von 1870, wie die Mannschaft des Unterseeboots Nautilus gegen einen Riesenkraken kämpft. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert findet sich das Motiv vom riesigen Tintenfisch auch in politischen Karikaturen und Propaganda – wahlweise als Symbol für die gefährliche Macht von Konzernen oder für die Bedrohung durch den Kommunismus. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts tauchen Riesenkraken und bedrohliche Tintenfische schließlich als gängiges Motiv in der Popkultur auf.

Die Splatoon-Reihe ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass Tintenfische in der Popkultur auch gegen ihre konventionelle Darstellung in Erscheinung treten können. Tintenfische sind hier Gegner und spielbare Figuren zugleich: Die Spiele thematisieren einen fortwährenden Wettbewerb nichtmenschlicher Lebewesen untereinander, an welchem der Mensch selbst als physische Entität abwesend ist. Als Spieler:innen erleben wir die Welt von Splatoon als „nichtanthropozentrische Version eines von Geschichten erfüllenden Ortes“.5 Die Bedingungen für einen solchen Ort beschreibt Haraway mit ihrem Konzept des Chthuluzäns.

Chthuluzän: Geschichten für das Leben auf einem beschädigten Planeten

Haraway macht zunächst deutlich, dass sich der Begriff ‚Chthuluzän‘ ganz bewusst in seiner Schreibweise von ‚Cthulhu‘ unterscheidet, der monströsen Wesenheit aus der Feder des amerikanischen Schriftstellers Howard Phillips Lovecraft. Er lehnt sich an ‚chthonisch‘ an, das sich ableitet vom Altgriechischen kthonois, ‚von der Erde kommend‘, und khthōn, ‚Erde‘.6 In der griechischen Mythologie beschreibt das Chthonische die Unterwelt und die in ihr lebenden Kreaturen. Doch Haraway fasst den Begriff weiter und bezieht ihn auf alle weltumspannenden Mythologien von der Erde und Tiergottheiten, den „weltweit verbreiteten, tentakulären Gewalten, Kräften und versammelten Dingen mit Namen wie Naga, Gaia, Tangora“, welche „die Mehr-als-Menschlichen, die Anders-als-Menschlichen, die Unmenschlichen“7 beschreiben.

Im Unterschied zu dem populären Ausdruck für unseren erdgeschichtlichen Zeitabschnitt, dem Anthropozän, geht das Chthuluzän nicht mehr vom Menschen aus.8 Stattdessen betont es das Gemeinsame zwischen den verschiedenen Spezies. Dafür bemüht sich Haraway um eine Neudefinition des Begriffs der ‚Verwandtschaft‘. Sie versteht Verwandtschaft nicht im Sinne einer biologischen Abstammung, sondern dahingehend, „dass alle Erdlinge im tiefsten Sinn verwandt sind“.9 Sich in diesem Sinne „verwandt zu machen“, „kann die Imagination weiten und die Geschichte verändern“10 und so bestenfalls zu einem stärkeren Verantwortungsgefühl gegenüber verschiedenen Lebensformen und Ökosystemen führen – „es ist höchste Zeit, besser für Arten-als-Gefüge Sorge zu tragen (nicht für Spezies, jede für sich)“.11

Digitale Spiele können Verbindungen von Menschen, Tieren und Technologien in komplexen Systemen ermöglichen.

Damit wir die Verwandtschaft der Arten anerkennen und unser Verantwortungsgefühl stärken, bedarf es guter Geschichten. Wie Haraway betont: „Es ist von Gewicht, welche Erzählungen Erzählungen erzählen”.12 Eine Geschichte ist für sie besonders produktiv, wenn man sie in Form einer „wissenschaftlich-künstlerischen Verweltlichung für das Leben auf einem beschädigten Planeten“13 erzählt. In dieser Hinsicht unterstreicht sie, dass vor allem der Aufbau und die Struktur von Spielen solche „Geschichten für ein Leben im Chthuluzän“14 hervorbringen können.15 Um die Komplexität und Vielschichtigkeit der Geschichten des Chthuluzäns hervorzuheben, zieht Haraway einen Vergleich zu Spielen mit Fadenfiguren, die zu den ältesten Spielen der Menschheitsgeschichte gehören. Über asiatische Handelsrouten nach Europa gekommen, wurden sie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert von westlichen Ethnolog:innen gesammelt.16

Insbesondere digitale Spiele – Haraway führt hier als Beispiel Never Alone (2014) an, in dem ein Iñupiat-Mädchen zusammen mit einem Polarfuchs die Geschichten ihrer Heimat entdeckt und erforscht – können Verbindungen von Menschen, Tieren und Technologien in komplexen Systemen ermöglichen. Es entsteht dann „ein Spiel mit Fadenfiguren artenübegreifenden Mit-Werdens“17. Diese artenübergreifende Qualität bestimmter Spiele kann alternative Seinsformen hervorbringen, die Haraway als die ‚Tentakulären‘ bezeichnet:

„Die Tentakulären sind […] Nesseltiere, Spinnen, fingernde Wesen, beispielsweise Menschen und […] Tintenfische, Quallen, neuronale Extravaganzen, faserige Gebilde, Peitschenwesen […]. Die Tentakulären sind auch Netze und Netzwerke, IT-Kritter, innerhalb und außerhalb von Wolken [Cloud-Computing]. Tentakularität handelt vom Leben entlang von Linien – einem so großen Reichtum von Linien – nicht vom Leben an Punkten oder in Sphären.“18

Donna J. Haraway: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän.

Die Tentakulären sind bei Haraway als Wesenheiten angelegt, die zwischen dem Biologischen und dem Technologischen changieren können und sich dabei wie Fadenfiguren miteinander verbinden. In den „tentakulären Verweltlichungen“19 digitaler Spiele bilden sie ein „ein bewohnbares Multispezies-Gewirr“20 aus „SpielerInnen, die sich gemeinsam mit vielerlei, ontologisch diversen, Verbündeten […] artikulieren“.21 Die Verbindungen der durch Spiele vermittelten Geschichten gehen für Haraway dabei über die eigentliche Narration hinaus – sie umfassen etwa auch bestimmte Aspekte der Produktion.22 Damit in und durch Spiele eine Form von ‚Tentakularität‘ entsteht, sind aber genauso auch Gameplay-Mechaniken von Bedeutung.23 Bei der Analyse der Splatoon-Spiele müssen wir daher beides, die literarischen und prozeduralen Elemente als Bestandteil ästhetischer Wahrnehmung, in den Blick nehmen. Richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf den Anfang: Welche Geschichte erzählt Splatoon nicht für, sondern über das Leben auf einem beschädigten Planeten?

Das Zeitalter der Weichtiere bricht an: Die Vorgeschichte von Splatoon

Die Hintergrundgeschichte der Splatoon-Serie ist überraschend komplex. Sie lässt sich in mehrere Zeitabschnitte mit jeweils unterschiedlichen geschichtlichen Ereignissen einteilen.24 In der Welt von Splatoon sind die Menschen sowie ein Großteil der auf dem Land lebenden Tiere und Pflanzen vor etwa 10.000 Jahren ausgestorben. Die Klimakrise mit ihren Umweltkatastrophen sowie ganze fünf Weltkriege machten die Erde zu einem lebensfeindlichen Ort. Schließlich traf eine mächtige Nuklearrakete die Antarktis und leitete die Apokalypse ein. Eine letzte Welle geschmolzenen Eises besiegelte das Schicksal des Planeten.25

Nach dem Untergang der Menschheit entwickelten sich verschiedene Spezies von Meerestieren weiter zu immer intelligenteren Lebewesen mit humanoiden Körpern. Diese Entwicklung nahm ihren Ursprung in Alterna, dem Zufluchtsort der letzten Menschen in einer Höhle unterhalb eines großen Kraters. Als letztlich auch Alterna unterging – verursacht durch den Fluchtversuch der letzten Menschengeneration mit einer Rakete – lösten sich riesige Stücke eines künstlichen Kristalls aus der gewaltigen Kuppel über Alterna und vielen ins Meereswasser, das den Grund der Höhle ausfüllt. Mit der Zeit gelangten zersetzte Partikel des Kristalls in die Körper der im Wasser lebenden Tiere, die dadurch allmählich menschenähnliche Intelligenz erlangten und Alterna schließlich über unterirdische Tunnelsysteme entkamen.

Dem Meer entstiegen und aufrecht gehend, bauten die Meerestiere auf dem Land ihre eigenen Zivilisationen auf. Insbesondere die von den Tintenfischarten Kalmar und Oktopus abstammenden Inklinge und Oktarianer entwickelten sich schnell weiter, erreichten kulturelle Errungenschaften und prägten damit das neue Zeitalter. Dem Anthropozän folgte eine neue Epoche der Erdgeschichte: Das Zeitalter der Weichtiere. Doch aufgrund des immer noch steigenden Meeresspiegels war der Lebensraum auf dem Land begrenzt. Lebten Inklinge und Oktarianer zuvor noch friedlich nebeneinander, entbrannte nun ein Krieg zwischen den beiden Völkern, der als ‚großer Revierkrieg‘ in die Geschichtsschreibung einging. Die Inklinge gewannen den Krieg und vertrieben die überlebenden Oktarianer in die Ruinen unterirdischer Bunker.

Eine individualistische und gegenwartsbezogene Jugendkultur

In ihrer narratologischen Untersuchung der Serie weist die Japanologin Eleni Azer darauf hin, dass die neuen Weichtier-Zivilisationen deutlich erkennbare Parallelen zur kulturellen Entwicklungsgeschichte der Menschen aufweisen.26 Doch obgleich die Spiele beide Völker mit unterschiedlichen Bräuchen und gegensätzlichen Temperamenten27 darstellen, bringen sie sie nicht mit zwei unterschiedlichen menschlichen Kulturen in Verbindung. Stattdessen teilen Inklinge und Oktarianer viele Aspekte, die an die japanische Kulturgeschichte angelehnt sind:

„Die Ika [Inklinge] bauen Schreine und feiern matsuri [ein Volksfest] mit bon’odori [eine Tanzform], während die Tako [Oktarianer] von einem shōgun beherrscht werden und sich in ihrer Freizeit durch Teezeremonien und Maitako (eine Anspielung auf die maiko oder geiko [Unterhaltungskünstlerin]) vergnügen lassen.“28

Eleni Azer: Protect Your Turf. Das Post-Anthropozän in der Katastrophenfiktion am Beispiel von Nintendos Splatoon und Splatoon 2.

Auch die beiden in den Spielen dargestellten Städte Inkopolis – in Splatoon (2015) und Splatoon 2 (2017) – und Splatsville – in Splatoon 3 (2022) – sind mit ihren vielen digitalen Anzeigen, bunten Neonlichtern und ihrer gemischten Architektur aus Hochhäusern und dekorativen baulichen Elementen stark an ostasiatische Großstädte wie das heutige Tokyo angelehnt – das Hauptgebäude aus dem ersten Teil erinnert beispielsweise an den Tokyo Tower. Für die Spieler:innen sind die Städte und deren tintenfischartige Bewohner:innen also „gleichermaßen vertraut und fremdartig“.29

Die Spiele sind zeitlich etwa 100 Jahre nach dem Krieg angesiedelt.30 In den Städten der Inklinge hat sich eine sport- und modebegeisterte, individualistische und gegenwartsbezogene Jugendkultur herausgebildet – der Krieg scheint längst vergessen. Angezogen von dem bunten und rebellischen Leben in den Inkling-Metropolen integrieren sich junge Oktarianer – die Oktolinge – in die Inkling-Gesellschaft, die ihnen mit Neugier und Offenheit begegnet. Seit der Octo Expansion, dem kostenpflichtigen Zusatzinhalt von Splatoon 2, sind Oktolinge auch als Charaktere spielbar.

Inklinge und Oktolinge prägen seitdem nicht nur gemeinsam das alltägliche Bild der Städte – sie versammeln sich auf innerstädtischen Plätzen, die in den Spielen als Start- und Ausgangspunkte dienen (als Hub Worlds) – sondern sie treten nun auch zusammen in Wettkämpfen gegeneinander an. Als Folge des Sieges über die Oktarianer im großen Revierkrieg etablierten Inklinge eine neue Sportart, die zum festen Bestandteil ihrer Jugendkultur wurde: Zwei Teams aus jeweils vier Kämpfer:innen beschießen sich in ausgewiesenen Gebieten mit Tinte. Das Ziel des Sports in seiner klassischen Form als ‚Revierkampf‘ ist es, bis zum Ablauf der drei minütigen Kampfzeit möglichst viel Fläche eines Gebietes mit Tinte einzudecken – am Ende gewinnt das Team, welches den größten Teil seines ‚Reviers‘ markiert hat.

Innerhalb der Jugendkultur rund um den Revierkampf-Sport finden außerdem irregulär wiederkehrende Turniere statt, die ihren jeweiligen Höhepunkt in einer großen Feier haben, dem ‚Splatfest‘. Aus „einer ursprünglich religiösen Zeremonie […], die dazu diente für reiche Ernte zu beten, ist für die Jugend der Stadt eine säkulare Feier mit Sportwettbewerben und Musikkonzerten geworden.“31 Das Splatfest erscheint in den Spielen als zeitlich limitiertes Event. Dafür schließen sich Inklinge und Oktolinge jeweils einem von zwei (in Splatoon und Splatoon 2) oder drei (in Splatoon 3) übergeordneten Teams an, um für diese Punkte in einzelnen Wettkämpfen zu sammeln. Moderatorinnen einer TV-Show verkünden zuvor das Motto des Splatfestes und verlesen dazu passende Begriffe, die den Teams zugeordnet sind.32

Splatoon als moderne Weltuntergangsfiktion

Zwar gibt es in der Postapokalypse von Splatoon keine Menschen mehr, doch gibt es einige Ähnlichkeiten zu unserer Welt, die bei genauerer Betrachtung kritische Fragen aufwerfen und zugleich die Hoffnungen auf ein besseres Zusammenleben reflektieren. „Die fiktive Experimentalanordnung der Katastrophe“, so die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn, „verweist in ihrem Kern immer auf eine Einsicht, eine Erkenntnis, deren Bitterkeit darin liegt, dass sie zu spät kommt – aber nicht zu spät hätte kommen müssen.“33 Moderne Weltuntergangsfiktionen spiegeln Horn zufolge die Wünsche und Warnungen wider, die zerstörerischen Entwicklungen der Gegenwart aufzuhalten und unsere Gesellschaft zum Positiven zu verändern.

Speziell für japanische Katastrophendarstellungen stellt Horns Kollegin Motoko Tanaka jedoch einen Unterschied zu westlichen Erzählungen fest. „In der gesamten Geschichte des Landes“, so Tanaka „waren apokalyptische Szenarien in Japan nicht in der Lage, […] langfristige Hoffnungen oder neue Visionen zu vermitteln, die die Schwierigkeiten der Realität überwinden könnten.“34 Das mit dem Atombombenabwurf von 1945 verbundene Trauma hindere japanische Erzählungen daran, ein den westlichen Erzählungen vergleichbares didaktisches Potential zu entfalten. Stattdessen beschreiben sie Zyklen von Zerstörung und Wiederaufbau, ohne jedoch in den „heiligen Mittelpunkt“35 einer möglichen Lösung oder Heilung zurückzukehren.36

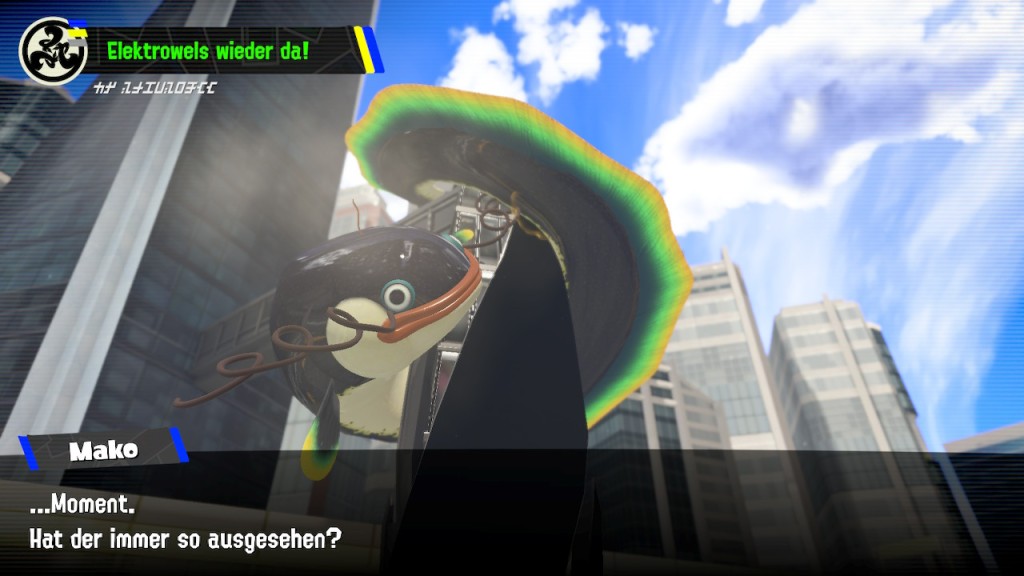

Die Katastrophe des späten Anthropozäns prägt das Zeitalter der Weichtiere, in dem sich bestimmte Ereignisse in den Spielen gemäß dem zyklischen Charakter japanischer Katastrophenfiktion wiederholen.37 So herrscht in allen drei Teilen von Splatoon anfangs immer eine Energiekrise, da die jeweils primäre und unerschöpfliche Energiequelle der Städte verschwunden ist: Der ‚Riesen-Elektrowels‘ – ein großer Fisch, der bioelektrische Impulse aussendet. Ein wichtiger Bestandteil der Einzelspielmodi der Spiele ist es daher, den Riesen-Elektrowels zu finden, um die Krise immer wieder aufs Neue zu lösen38 – ein unmittelbarer Verweis auf das ständige Ringen um Lösungen zur nachhaltigen Energiegewinnung im Anthropozän und die damit verbundene Frage, ob es uns tatsächlich gelingt, die folgenreiche Nutzung fossiler Ressourcen zu überwinden.

Die Katastrophe des späten Anthropozäns prägt das Zeitalter der Weichtiere.

Zudem übt die frühere Anwesenheit der Menschen auch direkten negativen Einfluss auf die Welt von Splatoon aus. Denn zum einen führt der Verlust an Lebensraum durch die steigenden Wassermassen, der ursächlich auf die menschengemachte Klimakatastrophe zurückgeht, in der Vorgeschichte von Splatoon zum großen Revierkrieg. Zum anderen werden erhaltene menschliche Technologien immer wieder zur Bedrohung – etwa weiterentwickelte Waffen in den Händen der Oktarianer, die Rakete in Alterna durch den Widersacher im dritten Teil, oder auch die künstliche Intelligenz ‚Kommandant Tatar‘ in der Erweiterung des zweiten Teils. In ihrem Versuch die Weichtiervölker davon abzuhalten, die gleichen Fehler wie die Menschen zu begehen, gelangt die KI zu dem Schluss, die neuen Zivilisationen besser gleich zu vernichten – und damit den Zyklus aus Zerstörung und Wiederaufbau fortzuführen. Doch indem man als Spieler:in diese Pläne durchkreuzt, keimt wieder Hoffnung auf: Können Inklinge und Oktarianer gemeinsam einen Weg finden, um ihre Welt zu bewahren? Und wenn ja, sind wir dann dazu nicht auch in der Lage? In Splatoon wird diese Hoffnung durch die Migration der Oktolinge in die Inkling-Städte markiert.

Fliegende Tintenfische mit spitzen Zähnen: Gemeinsamkeiten zwischen den Arten

Den Weichtiervölkern gelingt es, sich gegenseitig anzuerkennen und in Gemeinschaft zu leben. Dabei haben sie sich nicht nur im übertragenen Sinne ‚verwandt gemacht‘. Schließlich liegen beide Arten auch biologisch nahe beieinander, was ihnen dabei hilft, ihre vermeintlich kulturellen Unterschiede zu überwinden. So teilen Inklinge und Oktolinge einzigartige körperliche Merkmale. Die offensichtlichste Gemeinsamkeit ist ihre Fähigkeit zur Gestaltwandlung zwischen ihrer ursprünglichen Form als Kalmare oder Oktopoden und ihrer humanoiden Form. Der Körperbau ihrer humanoiden Form gleicht dem (vor-)pubertärer menschlicher Jungen oder Mädchen. In ihrer Form als Kalmare oder Oktopoden sind sie deutlich kleiner und verfügen über große Augen.

Die Zoologen und Naturforscher Rodrigo B. Salvador und Carlo M. Cunha weisen darauf hin, dass Kalmare und Oktopoden oft miteinander verwechselt werden. Beide Arten gehören zu den bekanntesten Gruppen innerhalb der Tintenfische, unterscheiden sich aber in einigen Punkten.39 Dies betrifft zunächst ihre Körperform, die mit ihren verschiedenen Lebensweisen zusammenhängt: Kalmare haben eine kegelförmige Gestalt mit Flossen, da sie schnelle Schwimmer sind, während Oktopoden über einen eher rundlichen Körper verfügen, da sie sich auf dem Meeresboden bewegen und unter Felsen verstecken. Ein weiterer Unterschied: Beide Arten haben jeweils acht Arme, jedoch besitzen Kalmare zusätzlich zwei Fangarme (die eigentlichen Tentakel). Die Unterseiten der Arme beider Arten sind mit Saugnäpfen bedeckt. Die Fangarme der Kalmare sind länger als ihre übrigen Arme und haben lediglich an den Enden Saugnäpfe.

Inklinge und Oktolinge haben sowohl in ihrer Tintenfisch-Form als auch in ihrer humanoiden Form oft erkennbar die korrekte Anzahl an Armen – obgleich es einige ihrer ‚Frisuren‘ in humanoider Form erschweren oder unmöglich machen, diese klar zu identifizieren. Hingegen fallen bei allen ihre spitzen aufeinander zulaufenden Zähne auf. Diese deuten zugleich auf die Schnäbel und die mit Zähnen besetzte Zunge der beiden Tintenfische-Gruppen hin. Im Mund von Tintenfischen und anderen Weichtieren befindet sich die Radula, ein zungenförmiges Raspelwerk, das mit vielen Reihen kleiner Chitinzähne ausgestattet ist. Mit der Radula kratzen die Tiere an ihrer Nahrung und rupfen so Teile davon ab.

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Inklingen und Oktolingen ist ihre Fähigkeit zu hohen Sprüngen, während sie sich in ihrer Tintenfisch-Form befinden. Damit lassen sich beide der Kalmar-Familie der Ommastrephidae zuordnen, den fliegenden Tintenfischen.40 – obwohl Oktolinge gemäß der Vorgeschichte von Splatoon von Oktopoden abstammen, von denen es keine fliegenden Arten gibt.41 Wie alle Kalmare sind fliegende Tintenfische in der Lage, einen Wasserschwall über einen sogenannten ‚Trichter‘ in der Nähe des Kopfes auszustoßen. Dadurch können sie sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegen. Fliegende Tintenfische nutzen diese Fähigkeit zusätzlich, um aus dem Wasser zu springen. Auf diese Weise gelingt es ihnen, einige Dutzend Meter über der Meeresoberfläche zu fliegen. Kalmare versprühen über den Trichter auch ihre Tinte. Diese bildet im Wasser dann eine Wolke, um Feinde abzulenken. Im Unterschied zu ihren realen Vorbildern pressen Inklinge und Oktolinge auch für ihre Sprünge einen Tintenstrahl aus – sie nutzen also eine Art ‚Tintenstrahlantrieb‘.

In ihrer humanoiden Form verschießen Inklinge und Oktolinge Tinte jedoch nicht aus ihren Körpern, sondern mit Waffen. Die Farbe der Tinte erscheint dabei in einem von vielen bunten Tönen. Zwar ist die Tinte von echten Kalmaren und Oktopoden immer dunkel, doch können beide Arten die Farbe und das Muster auf ihrer Haut schlagartig ändern. Die Tiere nutzen den Farbwechsel, um sich zum Schutz vor Feinden zu tarnen und untereinander zu kommunizieren. So wechseln auch Inklinge und Oktolinge in den Kämpfen ihre Körperfarbe, um unerkannt durch Farblachen zu schwimmen und ihre Zugehörigkeit zum jeweiligen Team zu signalisieren.

Buntes Multispezies-Gewirr: Artenübergreifende Verbindungen durch das Gameplay

Der Gestaltwandel ist in Splatoon eine zentrale Gameplay-Mechanik. Die flüssige Beherrschung beider Formen ist für den Erfolg im Spiel entscheidend. Dabei priorisiert das Spiel die humanoide Form. Sie ist die ‚Normalform‘, da man sich ohne eine Aktion auszuführen in ihr befindet. Durch sie lassen sich die unterschiedlichen Waffen im Spiel benutzen. In die Gestalt eines Tintenfisches verwandelt sich der gesteuerte Inkling oder Oktoling nur, wenn man eine Taste gedrückt hält. Dennoch nimmt diese Form während der Kämpfe eine nahezu ebenbürtige Rolle ein, weil sie eine schnelle und agile Bewegung durch die Tinte des eigenen Teams ermöglicht.

Der hybride Körper bringt zusammen, was evolutionär getrennt ist: Er signalisiert eine Verwandtschaft der Arten zwischen Cephalopoda und Homo sapiens.

Mit seinen beidseitigen Vorteilen während der Kämpfe stellt der hybride Körper nichtmenschlichen Ursprungs in Splatoon die menschliche Gestalt als Idealkörper in Frage und fordert damit den Anthropozentrismus heraus.42 Denn er bringt zusammen, was heute eigentlich evolutionär getrennt ist: Im Sinne Haraways signalisiert und evoziert der gestaltwechselnde Körper von Inklingen und Oktolingen eine Verwandtschaft der Arten zwischen Cephalopoda und Homo sapiens, zwischen Weichtier und Mensch.43

Als Ergänzung zur fließenden Veränderung ihrer Gestalt wechseln Inklinge und Oktolinge im Kampf ständig zwischen verschiedenen Waffentypen. Die Hauptwaffe ist meist eine Art Spritzpistole – es gibt aber auch Pinsel, Farbeimer und Roller oder gar Tinte verspritzende Schwerter, die als neue Waffen in Splatoon 3 erhältlich sind. Dazu kommen Nebenwaffen für den schnellen Einsatz wie Farbgranaten und stärkere Spezial-Waffen wie Tinten-Bazookas, die sich erst nach einer bestimmten Zeit einsetzen lassen. Mit der Tinte der Waffen stellen Inklinge und Oktolinge Schwimmwege her, wehren Gegner ab und beanspruchen Gebiete. Für die Medienwissenschaftlerin Melissa Bianchi, die ebenfalls Haraways Ansatz auf Splatoon überträgt, entsteht gerade durch die Kombination aus den hybriden Körpern mit den Tinte verspritzenden Waffen Tentakularität im Gameplay:

„Die Vielfalt der [Waffen-]Technologien und ihre Verwendung im Zusammenspiel mit der Hybridität der Inklinge verdeutlicht die tentakuläre Qualität der Charaktere in Splatoon – ihre Aktivitäten sind in eine reichhaltige Ökologie eingebettet, bei der es schwierig ist, einen Unterschied auszumachen zwischen Kid, Squid [Tintenfisch] und Tech.“44

Melissa Bianchi: Inklings and Tentacled Things. Grasping at Kinship through Video Games.

Da sie mit der Tinte eigentlich farbige Körperflüssigkeit verschießen, gleichen die Waffen der Inklinge und Oktolinge eher einem Organ, denn einer schlichten Erweiterung des Körpers. Mit der Tinte verschwimmen die Grenzen zwischen Biologie und Technologie.45 Die unterschiedlichen Körperformen und biotechnologischen Waffen verweben sich zu einem bunten ‚Multispezies-Gewirr‘. Das Gameplay von Splatoon eröffnet Spielenden damit, so Bianchi, eine „posthumane Ontologie“ oder „posthumane Tentakularität“46 – ein artenübergreifendes Mit-Werden.

Dem Wettkampf als Leitmotiv steht die Betonung von Gemeinschaft und Verwandtschaft gegenüber.

Neben der Verbindung zwischen Tintenfischen und Menschen betont Splatoon zugleich weitere Verwandtschaftsverhältnisse: Auf extradiegetischer Ebene zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft – in den Online-Multiplayer-Matches bringt ein Zufallsalgorithmus Spieler:innen aus der ganzen Welt zusammen – und intradiegetisch zwischen den Arten im Spiel, deren geschichtliche Rivalität sich in den artenübergreifenden Kämpfen mit gemischten Teams auflöst. Dem Wettkampf als Leitmotiv in Splatoon steht die Betonung von Gemeinschaft und Verwandtschaft gegenüber. Mit ihren zufälligen Teamkonstellationen und ihrer schnellen Abfolge rücken die Kämpfe das Konkurrenzverhältnis in den Hintergrund. Ob Inklinge oder Oktolinge, Gegner:innen aus dem einen Match können im nächsten Verbündete sein. In jedem Kampf werden die „mit Tinte gezogenen Trennlinien […] unweigerlich verwischt und neu gezeichnet, wobei die Verwandtschaft der gemeinsame Nenner bleibt“.47

Die Konsumgesellschaft in Spatoon erschwert die Überwindung des Anthropozäns

Wie Bianchi feststellt, ist der Blick auf Splatoon als eine Verweltlichung artenübergreifenden Mit-Werdens eine Lesart, die das Utopische betont.48 Dieser Lesart stehen jedoch Aspekte gegenüber, die Haraways Utopie vom Chthuluzän untergraben. So spiegeln die Spiele explizit und unkritisch unsere Konsumgesellschaft wider, was sich sowohl visuell als auch im Gameplay niederschlägt. Die Orte von Splatoon „sind als eindeutig konsumorientierte Räume konzipiert“.49

Die Produkte erscheinen und verschwinden. Es gibt keine Hinweise darauf, wie sich der Konsum auf die Umwelt von Splatoon auswirkt.

Auf den Plätzen von Inkopolis und Splatsville gibt es mehrere Geschäfte, in denen man Spielwährung für Gegenstände ausgeben kann. Dazu gehören nicht nur die Waffen für die Wettkämpfe, sondern auch Kleidung (Kopfbedeckungen, Oberteile und Schuhe) für Inklinge und Oktolinge, die erkennbar an reale Modemarken angelehnt ist. In Splatoon 3 lassen sich zudem allerhand Produkte erwerben – von Snacks wie Kartoffelchips über Spielzeugfiguren bis hin zu Unterhaltungselektronik. Im Unterschied zur Kleidung, die diverse Fähigkeiten des eigenen Spielcharakters verbessert, haben diese Produkte jedoch keine Auswirkungen auf das Gameplay. Man kann sie stattdessen zur Schau stellen, indem man sie in einem Spind aufbewahrt, dessen Inhalt andere Spieler:innen online begutachten können.

Das Angebot in den Geschäften wechselt regelmäßig – die Produkte erscheinen und verschwinden. Es gibt weder Hinweise auf ihre Produktionsweise und Entsorgung, noch darauf, wie sich der Konsum auf die Umwelt von Splatoon auswirkt. Der Überwindung des Anthropozäns, die in den Splatoon-Spielen anklingt, steht ein weiteres Narrativ für unsere Epoche gegenüber, auf welche die Spiele aber kaum eine Antwort geben: Das Kapitalozän – „die große Markt- und Warenumwandlung vom 16. und 17. Jahrhundert bis heute“.50

Toxische Unternehmenskultur und destruktive Arbeitspraktiken als Kritik

Jedoch findet sich in Splatoon 2 und Splatoon 3 auch anschlussfähige Kritik an kapitalistischen Praktiken. In beiden Spielen haben Spieler:innen die Möglichkeit für die ‚Bär GmbH‘ zu arbeiten. Dadurch nehmen sie an einem speziellen Modus des Spiels teil, dem Salmon Run. Hier müssen vier Inklinge und Oktolinge in einer ‚Schicht‘ drei Angriffswellen von fischartigen humanoiden Kreaturen, den Salmoniden, abwehren und dabei eine bestimmte Anzahl von großen, goldenen Fischeiern einsammeln. Die Aufträge für die jeweiligen Schichten erhalten Spieler:innen durch Sprachaufzeichnungen des Firmeneigentümers ‚Herr Bär‘ per Funk.

In der englischen und deutschen Fassung der Spiele ist Herr Bär als rücksichtsloser und raffgieriger Unternehmer angelegt. Er ist unhöflich gegenüber seinen Arbeiter:innen und sein einziges Interesse gilt den wertvollen Gold-Fischeiern der Salmoniden. In der japanischen Originalversion pflegt er hingegen eine höfliche Fassade, was in Japan als Anzeichen für eine toxische Unternehmenskultur gilt. In den sogenannten Black Companies werden insbesondere junge Arbeitnehmer:innen unterdrückt und zu unbezahlten Überstunden gezwungen.51

Herr Bär gibt keine Erklärung dafür, warum die Spieler:innen ‚Schichten schieben‘ müssen, um Fischeier zu sammeln. Hier klingen die Bullshit Jobs an, also Formen sinnloser Tätigkeiten ohne erkennbaren Nutzen für die Gesellschaft, die heute einen Teil unserer Arbeitswelt prägen. Am Ende des Einzelspielmodus von Splatoon 3 erfährt man, dass Herr Bär die Eier benötigt, um ‚Flauschplasma‘ zu erschaffen, mit dem er das Zeitalter der Weichtiere beenden will. Es erschließt sich daher, dass die Arbeit für die Bär GmbH nicht nur einfach sinnlos ist, sondern hochgradig destruktiv für die Welt von Splatoon – etwas, das die Bär GmbH mit den vielen Unternehmen und Industrien gemein hat, welche heute die Ressourcen unseres Planeten ausbeuten.

Zu diesen ausbeuterischen Industrien gehört auch die Fischereiwirtschaft, die in Japan besonders rücksichtslos vorgeht. Meerestiere sind ein Hauptbestandteil der japanischen Küche und somit auch in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln enthalten. Die hohe Nachfrage hat zu einer Überfischung der Bestände an Tintenfischen und vieler anderer Arten geführt. Die Folge ist ein zunehmender Artenschwund in japanischen Gewässern mit Auswirkungen auf die maritimen Ökosysteme.52

Verwandtschaft der Arten in Splatoon: Gelingt das Zusammenleben auf der Erde?

Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer destruktiven Wirtschaftsweise, wie sie die Fischerei-Industrie in Japan verfolgt, und einer gedankenlosen Konsumkultur, wie sie auch die Splatoon-Spiele zur Schau stellen: Die Auswirkungen des Konsums sind unsichtbar, verstecken sich hinter einer Fassade aus bunten Verpackungen und verführerischen Marken. Doch auch wenn Inklinge und Oktolinge in einer Konsumkultur leben, so verkörpern sie trotzdem eine rebellische Haltung. Damit spiegeln sie die Ambivalenz von Jugendkulturen, die sich gesellschaftlicher Normen widersetzen, sich aber dennoch nicht gänzlich der herrschenden Kapitallogik entziehen können. Durch diese Darstellungsform brechen sie mit der Stereotype von Tintenfischen als bedrohliche Tentakelwesen in der Popkultur und öffnen sich als Projektionsfläche für uns Spieler:innen.

Dadurch, wie uns die Spiele diese Nachfahren heutiger Tintenfische präsentieren, können wir uns mit ihnen gemein machen. Ihre kulturellen Eigenheiten und ihre Lebensweise ähneln uns gerade genug, dass wir von ihnen lernen können. Denn mit den häufigen Anspielungen auf das Aussterben der Menschen als direkte Folge von Krieg und Klimawandel deutet Splatoon die Möglichkeit an, dass Inklinge und Oktarianer unser vermeintliches Schicksal teilen, wenn sie keinen Weg für ein Zusammenleben der auf der Erde finden. Die Hoffnung darauf, dass dieses Projekt gegen den zyklischen Charakter japanischer Katastrophenfiktion gelingt, deuten die gemeinschaftsbetonten Wettbewerbe der Revierkampf-Kultur in den Inkling-Metropolen an. In einem bunten, biotechnologischen Spektakel vermischen sich hier nicht nur die Farben der Tinte miteinander, sondern auch die verschiedenen Arten.

Wir erleben Tentakularität als eine widerständige Kraft, die uns Mut macht für das Leben auf einem beschädigten Planeten.

Mit ihrer Narration und ihrem Gameplay stellen die Splatoon-Spiele auf intra- und extradiegetischer Ebene Verbindungen her zwischen Tintenfischen und Menschen. Als Spielende schlüpfen wir in den hybriden Körper „eines tintenverspritzenden Verkleidungskünstlers – jagende Kritter in einer andauernden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft namens Chthuluzän.“53 Die digitale Verweltlichung des Chthuluzäns als das Zeitalter der Weichtiere ermöglicht ein artenübergreifendes Mit-Werden mit den Arten im Spiel. Wir erleben Tentakularität dabei als eine widerständige Kraft, die uns Mut macht für das Leben auf einem beschädigten Planeten. Mit seinen literalen und prozeduralen Elementen erinnert uns Splatoon an die drängendste Frage unserer Zeit: Gelingt es uns, uns mit dem Leben auf der Erde verwandt zu machen, um die Klimakatastrophe, das große Artensterben und letztlich unser eigenes Ende aufzuhalten?

Fußnoten:

- Haraway 2018, 101

- ebd., 90

- vgl. Cavallari 2015

- vgl. Salvador/Tomotani 2014, 972 ff.

- Haraway 2018, 59

- vgl. ebd., 237

- ebd., 139

- „Das unabgeschlossene Chthuluzän muss den Abfall des Anthropozäns und die Tötungskraft des Kapitalozäns aufsammeln.“ (ebd., 83)

- ebd., 142

- ebd., 141 f.

- ebd., 142

- ebd., 59

- ebd., 119

- ebd., 122

- „Vielleicht werden gerade im Spiel, außerhalb der Diktate eines Telos, festgelegter Kategorien und Funktionen, ernsthafte Weltlichkeit und Formen der Rückgewinnung möglich.“ (ebd., 37)

- vgl. ebd., 24

- ebd., 102

- ebd., 49 f.

- ebd., 63

- ebd., 50

- ebd., 63

- vgl. ebd., 119 ff.

- vgl .Bianchi 2017, 141

- Den Verlauf der Geschichte erfährt man aus diversen fragmentarischen Erzählungen und Bildern, die sich zum einen auf einzelnen Schriftstücken im Einzelspiel-Modus der Spiele finden lassen. Zum anderen kommen sie außerhalb der Spiele auf den offiziellen Social Media-Kanälen und entsprechender Begleitliteratur wie Artbooks vor (vgl. Azer 2020, 5 f.). Für eine Übersicht der Hintergrundgeschichte der Spiele siehe auch den zweiteiligen Zeitstrahl von Eleni Azer (vgl. ebd., 9).

- In der Einzelspieler-Kampagne des ersten Teils erfährt man, dass der nukleare Sprengkörper manipuliert wurde und deshalb den Südpol traf. Verantwortlich hierfür war ein frustrierter Forscher, der dem Hochmut des Menschen ein Ende setzen wollte.

- vgl. ebd. 14 ff.

- „Besonders junge Ika [Inklinge] werden als individualistische Einzelgänger mit einem Hang zum Hedonismus dargestellt, Tako [Oktarianer] im Gegensatz dazu als kollektivistisch, pflichtbewusst und arbeitsfreudig.“ (ebd., 20)

- ebd., 15

- ebd.

- vgl. ebd., 9

- ebd., 19

- „Die ausgedruckten Begriffe stammen ursprünglich aus Datenpaketen, die von Menschen ins All gesendet wurden […]. Auf der Meta-Ebene wird damit erklärt[,] warum viele Feste Themen haben, die auf real existierende Objekte und Marken verweisen.“ (ebd., 19).

- zit. in ebd., 3

- zit. in ebd.; eigene Übersetzung

- zit. in ebd.; eigene Übersetzung

- vgl. zit. in ebd.

- vgl. ebd.

- In den ersten beiden Teilen von Splatoon haben sich die Oktarianer unter Anleitung ihres Anführers ‚DJ Oktario‘ der Energiequelle bemächtigt, um sich für den verlorenen Krieg zu rächen. Im dritten Teil will ‚Herr Bär‘ – ein Bär mit menschenähnlicher Intelligenz, der die Apokalypse durch Kälteschlaf überlebte – den Riesen-Elektrowels nutzen, um das von ihm erschaffene ‚Flauschplasma‘ mit der Rakete in Alterna auf dem ganzen Planeten zu verteilen und damit alle Weichtiere zu ‚Mammalianern‘ (Säugetieren) zu machen.

- vgl. Salvador/Cunha 2016, 13 ff.

- vgl. Thomas 2019, 14; Die phylogenetische Analyse des Biologen Henry N. Thomas auf Basis der aus den Spielen bekannten morphologischen und verhaltensbezogenen Daten identifizierte Inklinge und Oktolinge als Schwestergruppen. Thomas vergleicht Ihre Koexistenz im Weichtierzeitalter mit der zwischen den beiden Menschenarten Neandertaler und Homo Sapiens im Pleistozän (vgl. ebd., 9 ff.). Thomas als auch Salvador und Cunha gehen davon aus, dass sich die Designer:innen bei Nintendo stark von fliegenden Tintenfischen haben inspirieren lassen, die in japanischen Gewässern leben, wie Todarodes pacificus oder Ommastrephes bartramii (vgl. ebd.; vgl. Slavador/Cunha 2016, 21).

- Thomas vermutet daher, dass sich Oktolinge aufgrund von Umwelteinflüssen konvergent zu Oktopoden entwickelt haben, ohne jedoch ihre Sprungfähigkeit einzubüßen (vgl. Thomas 2019, 14).

- vgl. Bianchi 2017, 145 f.

- vgl. ebd.

- ebd., 146; eigene Übersetzung

- vgl. ebd.

- ebd.

- ebd. 148, eigene Übersetzung

- vgl. ebd.

- ebd. 149, eigene Übersetzung

- vgl. Haraway 2018, 71; Haraway bezieht sich bei ihrer Auslegung des Kapitalozäns auch auf die Naturausbeutung vor der industriellen Revolution: „Die Umsiedlung von Menschen, Pflanzen und Tieren, die Abholzung riesiger Wälder und der gewaltsame Abbau von Metallen gingen der Dampfmaschine voraus“ (ebd.).

- Siehe hierzu die Beschreibung von ‚Mr. Grizz‘ auf splatoonwiki.org.

- vgl. Salvador/Cunha 2016, 22 f.

- Haraway 2018, 101

Literatur:

- Azer, Eleni (2020): Protect Your Turf. Das Post-Anthropozän in der Katastrophenfiktion am Beispiel von Nintendos Splatoon und Splatoon 2. Seminararbeit

- Bianchi, Melissa (2017): Inklings and Tentacled Things: Grasping at Kinship through Video Games. In: Ecozon@. Vol. 8 (2), S.136-150

- Cavallari, Daniel (2015): Shells and bytes: mollusks in the 16-bit era. In: Journal of Geek Studies. Vol. 2 (1), S. 28-43

- Haraway, Donna J. (2018): Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Campus Verlag

- Salvador, Rodrigo B./Cunha, Carlo M. (2016): Squids, octopuses, and lots of ink. In: Journal of Geek Studies. Vol. 3 (1): S. 12-26

- Salvador, Rodrigo B./Tomotani, Barbara M. (2014): The Kraken: when myth encounters science. In: História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Vol. 21 (3), S. 971-994

- Thomas, Henry N. (2019): You’re an oegopsid now: the phylogeny of squid kids from the future. In: Journal of Geek Studies. Vol. 6 (1), S. 9-17

Ludographie:

- Final Fantasy XIII-2 (2011 Square Enix)

- Mega Man X (1993 Capcom)

- Muramasa: The Demon Blade (2009 Vanillaware/Marvelous Entertainment)

- Never Alone (2014 Upper One Games/E-Line Media)

- Splatoon (2015 Nintendo)

- Splatoon 2 (2017 Nintendo)

- Splatoon 3 (2022 Nintendo)

- Super Mario Bros. (Nintendo 1985)

Ein Kommentar zu „Die Verwandtschaft der Arten in Splatoon“